Un’ora e mezza del più intenso flusso affettivo, di rabbia, disagio, dolore, a palesare quanto possa essere enorme la misura del potenziale emotivo che risiede all’interno di una famiglia.

E in particolare come paradossalmente, la sua esplosività sia direttamente proporzionale a quanto è carico di non detti, di assenze e di vuoti.

Vuoti affettivi che, a scapito del termine, non riguardano affatto l’assenza di affetto, l’affetto può essere, e spesso è, immenso, infinito, ma concernono l’assoluta incapacità di esprimerlo, di comunicarlo, di prenderselo e goderselo così come di dispensarlo, con il risultato della sua implosione e esito della conseguente gigantesca frustrazione in rabbia, aggressività e sofferenza altrettanto intensi.

Tutto questo è espresso in tutta la sua drammaticità nella messa in scena di un pranzo di famiglia organizzato per festeggiare il ritorno in visita, dopo 12 anni di assenza, di uno dei suoi membri, il figlio intermedio Louis.

Xavier Dolan è il regista perfetto per rappresentare uno scenario come questo, nella la sua nota estrema confidenza con i volumi alti e con l’altrettanto alta emotività espressa, si trova perfettamente a suo agio e assolutamente padrone in situazioni di tale tensione, nonostante ci si possa ancora chiedere, dopo le ormai numerose dimostrazioni di precoce talento e di un estro fuori dalla norma, come a 27 anni, un ragazzo della sua età possa essere in grado di esprimere e rendere con tale chiarezza le sfumature più nitide e differenziate, appartenenti non a uno, ma a più elementi totalmente diversi tra loro all’interno di un nucleo familiare, di dinamiche così complesse e stratificate.

In tanti lo hanno definito un film finto, costruito, di una drammaticità ostentata ed eccessiva, tanto da risultare stucchevole e forzata.

Vi è al contrario una quantità cospicua di caratteristiche, sia del film che del giovane regista, che evidenziano come sia esattamente il contrario e ne dimostrano invece l’autenticità.

Basti pensare alle altre pellicole firmate da Dolan, anche solo al penultimo Mommy o a Laurence Anyways per esempio, dove è palese una modalità comunicativa, una drammaticità, un’intensità che gli appartengono, che gli sono intrinseche, che sono talmente sue da renderlo, soprattutto nei primi film, più immaturi e acerbi, passibile di essere considerato troppo autoreferenziale, troppo concentrato sui suoi vissuti, palesemente e immancabilmente presenti nelle sue opere, ma di certo, tutto meno che fasulli.

E Juste la fin du monde ne è semplicemente un’altra manifestazione, nella quale il cineasta canadese sceglie di rappresentare questa volta un soggetto di cui non è l’autore, peraltro facendolo totalmente suo, e sapendolo rappresentare con l’intensità e lo slancio che gli sono propri.

Assistiamo a una dinamica familiare in cui tutto è urlato, a partire dal tono delle voci, se ne percepisce la tensione anche prima che Louis arrivi.

Quella tensione così intensa, quell’inquietudine costante è uno degli aspetti più pregnanti e meglio comunicati del film.

Quell’agitazione che esita nell’emozione che vediamo sia negli occhi della mamma che nell’abbraccio della sorella quando il Louis entra in casa.

È una sorta di urgenza, come se fosse un crescendo che non vede l’ora, che necessita di culminare in un apice per poi finalmente rilassarsi ma in realtà non si rilassa mai.

Il sollievo dell’abbraccio iniziale dura pochissimo.

Suzanne, la figlia più piccola, gli toglie la giacca, quasi gli rovina addosso.

È un amarsi talmente grande, esplosivo, maldestro, irruento, che sbaglia continuamente mira, e non arriva.

Ne arriva il rumore, le urla, ma è talmente pericoloso che non trova accesso all’anima delle persone verso cui è diretto.

Una comunicazione talmente prorompente e carica di dolore che non accede, non passa mai.

Ci troviamo davanti a questa costante inaccessibilità, un continuo sbattere su delle porte chiuse, che nonostante il desiderio e il bisogno infinito di scambiarsi quell’affetto, restano chiuse e tengono fuori quell’intensità.

E noi ne sentiamo il fragore, quello di quando l’impeto si infrange sulla porta chiusa. Chiusa con dei lucchetti che hanno un’unica combinazione, sconosciuta, chiusa solo a loro, proprio a loro che si amano così tanto.

E li tiene fuori tutti quanti. Perché tutti restano fuori, non c’è uno di loro, nessuno dei membri di questa famiglia disastrata che ha la chiave, che può concedersi di accogliere o di dispensare quell’affetto, sono tutti esclusi da quel calore affettivo equilibrato che li appagherebbe, che li calmerebbe come l’affetto della mamma calma un neonato che strepita.

Tale penosa inaccessibilità è espressa in modo incredibilmente efficace e insieme alla distorsione che caratterizza ogni interazione tra i suoi personaggi, è senza dubbio uno degli elementi più dolorosi e significativi di questa rappresentazione.

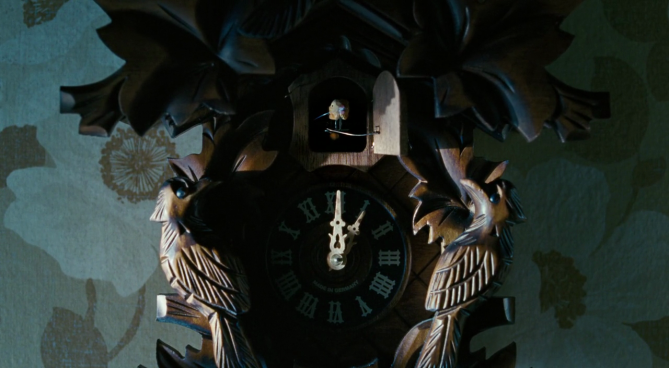

Tutto è veemente, potente tanto da stridere, come uno stereo sparato a un volume troppo alto, ogni elemento dell’opera lo trasmette, ognuno dei suoi personaggi, tutto l’ambiente che li circonda, le peculiarità che li caratterizzano.

Le reazioni della mamma sono tutte in eccesso, sembra svampita, fuori dal mondo, fuori luogo in tutto, ma non le sfugge niente. La sua espressione, la sua voce, il suoi gridolini totalmente a sproposito, il colore dell’ombretto, le unghie, le collane.

La figlia le parla e lei non la vede nemmeno, la comunicazione è del tutto distorta, stridente, fatta di note dissonanti.

Fratello e sorella appena fiatano, si attaccano, si aggrediscono, non sono minimamente in grado di sostenere una conversazione, lungi dal detendere, infiammano ciò che è già teso.

E tutto è estremamente amplificato dalla presenza di Louis, dalla loro emozione per il suo arrivo, e quanto più è grande l’aspettativa, la speranza in quest’incontro, tanto più sono rovinosi e distruttivi i loro tentativi di interazione.

Dolan sintonizza perfettamente tutti i colori del film, le musiche, i primi piani con questa modalità comunicativa, rendendo ogni elemento di espressione altrettanto eccessivo e potente, e necessario all’insieme.

Antoine, il figlio maggiore, interpretato da un grande Vincent Cassel, è forse il personaggio più bello, intenso e triste. In tutta la sua rabbia, la sua concretezza, esprime ancora più degli altri il contrasto tra l’affetto che prova e la totale incapacità di darlo e di prenderselo.

Ancora più di tutti gli altri, essendo l’elemento apparentemente meno interessato alla condivisione, comunica come si possa essere colmi di uno slancio che rimane totalmente represso e prigioniero di un’anima incapace di esprimerlo, e che per la frustrazione sputa fiele.

È aggressivo, quasi violento, lo temono, bellissimo il ruolo compensatorio della moglie che sembra dover intervenire per mitigare la sua collera, ogni volta che si innesca.

Ma nonostante la sua aggressività, tutto è meno che un uomo anafettivo.

Quando la moglie parla con Louis, è talmente coinvolto che non solo non è in grado di partecipare, ma nemmeno riesce a guardarli. Sta di spalle e lascia che sia lei a raccontargli dei suoi figli, di quanto gli somigliano, e quando viene interpellato sminuisce sarcasticamente in modo sprezzante.

“Non, j’adore oublier les trucs qui sont les plus importants pour moi”

Ed è la pecora nera, il cattivo, quello che rovina tutto, gli è stato affibbiato quel ruolo, un etichetta indelebile che lo condanna a un’inaccessibilità ancora più drammatica e frustrante, mentre in realtà non è altro che l’elemento catalizzatore di tutta la negatività che permea l’intero nucleo familiare.

A tratti esplode, fa più baccano degli altri, il pazzo sembra lui, l’unico invece che ogni tanto squarcia un teatrino che non regge.

Ma tutto finisce sempre per essere attribuito al suo ruolo imposto, non facendo altro che dare coerenza a quella realtà distorta, alimentandone la cacofonia, la disarmonia, e confermando l’inaccessibilità per tutti.

“C’est encore la foute du mechant Antoine!”

Ogni tanto tenta di ribellarsi a quel copione, fino al disperato exploit finale in cui culmina tutta la sua frustrazione.

Meravigliose le singole scene, prima tra tutte il racconto delle “domeniche” un evento caro alla famiglia, emotivamente caldo, che la madre si ostina a voler ripetere a ogni loro riunione, di cui conoscono a memoria ogni frase e che nel loro essere maldestri, li rende commoventemente uniti.

Louis e Antoine si guardano per un secondo che fa intuire il valore che ha per loro quel siparietto, Antoine non regge ed esce e poi da lontano, fuori dalla stanza, sentiamo la sua voce che corregge una frase alla madre, dando il suo necessario contributo, e come la limatura del ferro, tutto si unisce a formare un unico nucleo sgangherato, logorato, ferito ma perfettamente unico e appartenente solo a loro. La loro storia, il loro mondo.

Bellissimi anche i tre confronti a due, nei quali singolarmente, ognuno degli elementi della famiglia, madre, sorella e fratello, tentano invano un contatto con Louis.

Forse la più intensa e commovente, quella tra Louis e la madre, che esce per un attimo dal personaggio sopra le righe che normalmente incarna e si sforza in tutti i modi di incontrare il figlio, di accedere alla sua anima, di trasmettergli l’importanza per ognuno di loro di ricevere un minimo di lui, che invece non ce la fa, non ce la fa mai, non riesce mai a darsi, nemmeno quando lei lo abbraccia, quando gli dice in modo diretto e totalmente disarmato quanto lo ama, nemmeno lì riesce ad essere generoso e a donare niente di più del suo mezzo sorriso.

E Suzanne, invece, la sorellina minore impersonata da Lea Sedux, lo ha totalmente idealizzato, è quella che lo conosce meno, che era più piccola quando se ne è andato. Cerca in tutti i modi di avvicinarsi a lui, di trovare l’affetto che le è mancato, di sentirsi vista.

“Peut-etre, t’as regretté, t’avais besoin de nous…”

E quando lui non può corrispondere, non è in grado di corrispondere alle sue aspettative, pur di non sentire quella distanza, si scusa.

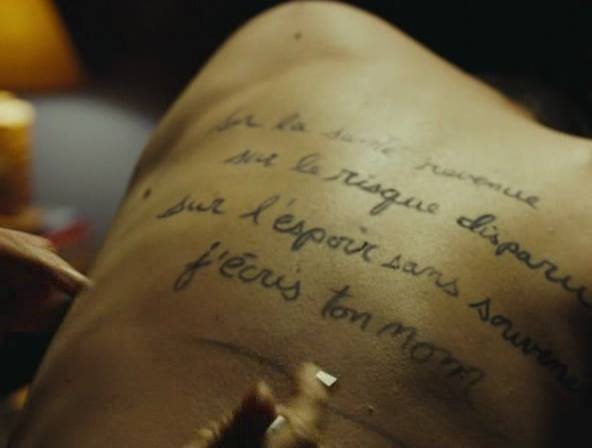

Gli racconta quanto lui sia importante per lei, per loro, quanto cerchino di riempire la sua assenza idealizzandolo; ha i suoi articoli appesi sulle pareti della sua stanza, gli dice di come tutti attendano e collezionino le sue brevi e insufficienti cartoline, quelle con poche parole scritte, che chiunque, anche il postino può vedere.

Lui ascolta, si vede che lo colpisce ma quasi si sente in colpa di essere così importante, di sicuro per averli abbandonati.

Non riesce nemmeno a sedersi accanto a lei, rimane in un angolo della stanza.

E quando provano a parlare i due fratelli, ancora una volta falliscono, Antoine vomita addosso a Louis tutta la sua delusione, il dolore di sentirlo lontano, e lo fa con tanto disprezzo quanto la cosa lo fa soffrire.

Smonta ogni tentativo del fratello di provare a dare importanza al loro incontro, al loro rapporto, accusandolo e non a torto, di simulare un coinvolgimento che non è naturale, non è spontaneo, ma è messo lì per tenerlo buono e fargli credere qualcosa che non c’è.

“Tu remplis le vide entre nous deux…”

E infine lei, l’elemento esterno, Catherine, la moglie di Antoine; una come sempre meravigliosa Marillon Cotillard, altro personaggio fondamentale, che nella sua palese diversità dagli altri in una dimensione che le appartiene solo indirettamente ma che è altrettanto chiaro che non è il suo mondo, rende ancor più tangibile e mette in risalto l’essenza drammatica e dissonante di questa famiglia.

È bellissimo vedere come cambia la sua emotività rispetto alla loro. L’attrice è davvero di una bravura incredibile nell’esprimere proprio un volume e una velocità diversi anche solo con gli occhi o con un sorriso.

Anche Louis ha un volume diverso, solo che mentre in Catherine, quella differenza di volume sta a significare una diversa affettività, una diversa modalità di sentire e di comunicare, in lui palesa distacco, come uno strumento che abbandona l’orchestra, che nel separarsi, si è allontanato, ha perso l’abitudine a quel volume, se ne è forse disintossicato, mancando terribilmente alla riuscita completa della melodia.

Riconosce perfettamente le note, il motivo, il ritmo, ma non lo suona, ne rimane distante, non ne è più in grado, ne ha paura, se ne protegge.

Riesce tristemente a proteggersene.

E così abbiamo il privilegio di ascoltare quest’orchestra triste, monca, stonata ma piena di anima e dolore che Xavier Dolan ci ha regalato, che riempie ogni spazio e ci lascia storditi ma ne vale assolutamente la pena, come in qualsiasi esperienza di energia e vitalità infinite.